|

| あひるの絵本 |

| HOME|ブログ本館|日本文化|美術批評|東京を描く|水彩画 |動物写真|プロフィール|掲示板 |

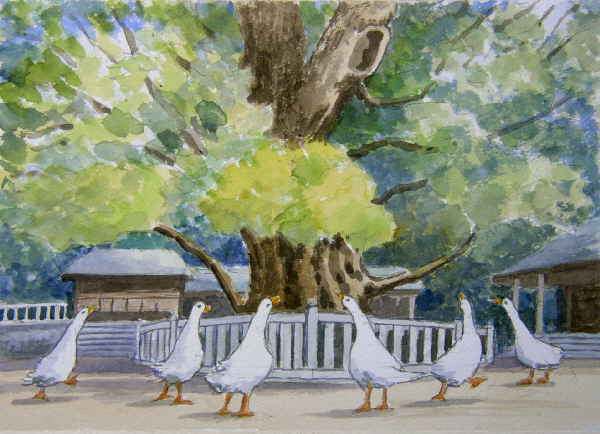

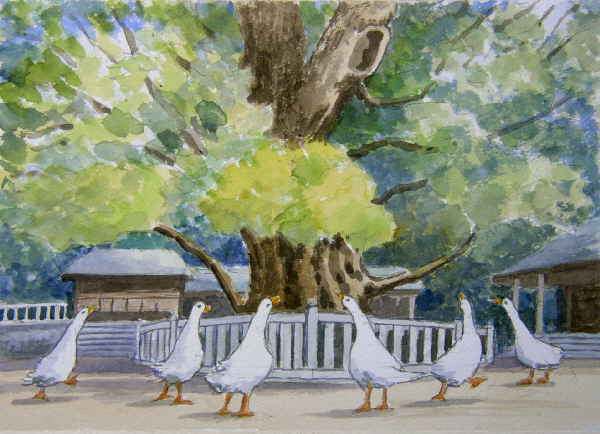

大三島:あひるたちの日本旅行四国篇 |

|

| つぎに、大三島という所に下りました。 ここには、大山祇神社という古い神社があります。 なんでも、瀬戸内海に暮らす海賊たちが、 自分たちの鎮守様として崇めているのだそうです。 瀬戸内海には、昔から大勢の海賊たちがいたそうです。 平安時代には、藤原純友という人が海賊を率いて、 朝廷に反乱を起こしました。牛若丸の義経は、 兄の頼朝に追われて逃げる時に、 海賊たちに助けられて瀬戸内海から脱出しました。 また、南北朝の頃は、海賊たちは、 瀬戸内海であばれるだけではものたりず、 中国や朝鮮半島まででかけていって、倭寇と呼ばれて恐れられました。 倭寇とは、野蛮な国のならず者という意味です。 この倭という文字は、大昔の中国人が日本人をさげすんでつけたものです。 ところが、私たちの祖先である当時の日本人は、 そのことを不名誉とは受け取りませんでした。 むしろ、待望の名をつけてくれたといって、積極的にこの字をもちい、 それに、日本古来の、ヤマトという言葉を訓に当てたほどでした。 あとになってから、さすがに気がさしたのでしょう、 倭のかわりに、和をもちいるようになりました。 今でも、漢和辞典とか、和訳とかいう形でもちいられる、あの和です。 中国語では、音も意味も関係のない字ですが、 日本では、音が同じワで、一致するのです。 文字通り和を重んじる日本人にとっては、 二重にすてきな字だったのでしょう。 和に大をつけて、大和ということもあります。 神社の中には宝物殿があります。 飾られて並んでいるのは、鎧、兜や刀の類ばかりです。 いかにも戦い好きの人たちの鎮守様ということがわかります。 この絵は、本殿の前に立っている楠の巨木を描いたものです。 樹齢が千数百年といいますから、神木とされるのも頷けます。 楠の木は、樟脳の原料に使われます。 つんとする匂いの殺虫剤のことです。 虫を殺すくらいですから、病気にも強く、楠は長生きする木なのです。 それで、神社の境内には、長生きのイチョウと並んで、 よく楠が植えられているのです。 あひるたちは、みな、楠にあやかりたいと思いました。 |

HOME|四国篇|次へ |

|

作者:えかきあひる All Rights Reserved (C) 2005 |